Доводилось слышать от приходивших ко мне в гости: «Ах, как всё здесь захламлено!» Это об упавших деревьях, гниющих стволах, ветках, сломленных недавним ураганом вершинах.

Но давайте вспомним, что лес - это не только великолепные ели и сосны, берёзы и осины. И живут в лесу не только олени, лоси и тигры, но и огромное множество неприметных и скрытных животных. Лес - это сложная система, где наряду с участками, покрытыми деревьями, имеются поляны и просветы, зарастающие светолюбивыми злаками или заболоченные участки, часто с небольшими зеркальцами открытой воды. Лес - это система, где постоянно происходят изменения. В жизни любого леса каждый момент связан с гибелью, разрушением старого и рождением нового.

То, что для большинства людей - хлам, для лесной природы - всего-навсего одна из стадий сложнейшего кругооборота жизни. Трухлявые стволы деревьев, сухие ветви и сучья, мёртвые корни, сухостой и валёж крайне важны для экосистемы леса и его обитателей. Экологи знают, что «мёртвая» древесина более жива, чем когда была растущим деревом, она кипит жизнью обитающих на ней организмов.

Несмотря на последние достижения науки о лесе, до сих пор бытует заблуждение, что древесина «мёртвых» деревьев - это «очаг размножения вредителей и болезней», а её заботливое удаление свидетельствует о хозяйственном подходе лесника к своим обязанностям. Давайте посмотрим повнимательнее под ноги и попытаемся разобраться, а зачем лесу «мёртвая» древесина.

Разнообразие условий Чем однообразнее условия на участке, тем меньше различных живых организмов могут найти на нём свой дом. Представьте себе, какое разнообразие в микроклиматические условия вносит обыкновенный гладкий деревянный цилиндр, положенный на поверхность дна леса. Образовывается зона соприкосновения цилиндра с почвой, теневая зона (в тени цилиндра) - повышенной влажности и относительного температурного покоя, зона интенсивного нагрева солнцем, резких перепадов температуры и интенсивного испарения. А ведь это только гладкий цилиндр, представляющий собор упрощённую модель куска древесины. Настоящий кусок древесины имеет гораздо более сложную форму, на нём мы видим множество неповторяющихся сучков, трещин, погрызов.

Помимо поверхности, внутренний объём упавшего ствола и ветви представляет собой интересный и разнообразный биотоп, служащий одновременно источником пищи и средой обитания для многих организмов. Одни организмы (насекомые и их личинки) протачивают свои ходы и камеры в твёрдой неразложившейся древесине, другие (грибы) разлагают её, иные требуют для своего развития материала, являющегося результатом такого процесса - начиная с твёрдой с виду древесины, в которую проникли уже грибные нити мицелия до сухой, сыплющейся трухи либо пересыщенной водой губки.

Белорусские учёные посчитали, что если к лежащей на земле древесине мёртвых деревьев отнестись как к «гладким цилиндрам» разных диаметрам, они составят приблизительно 65 квадратных метров на каждые 100 квадратных метров площади лесного участка. А если учесть всю внешнюю и внутреннюю пористость мёртвой древесины?

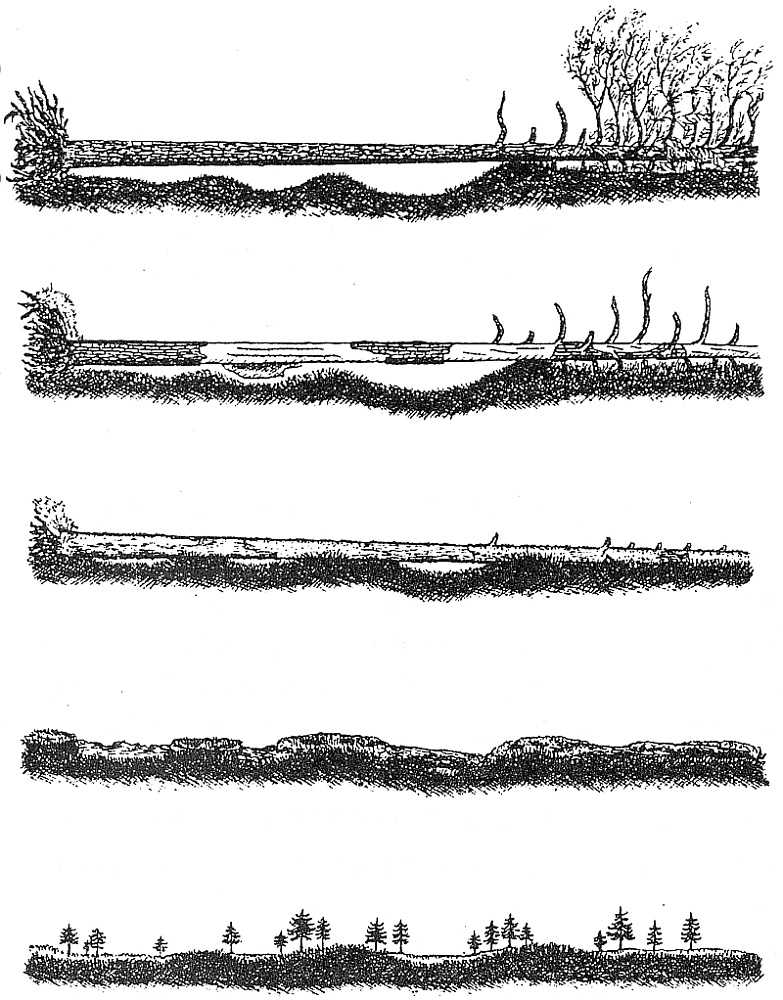

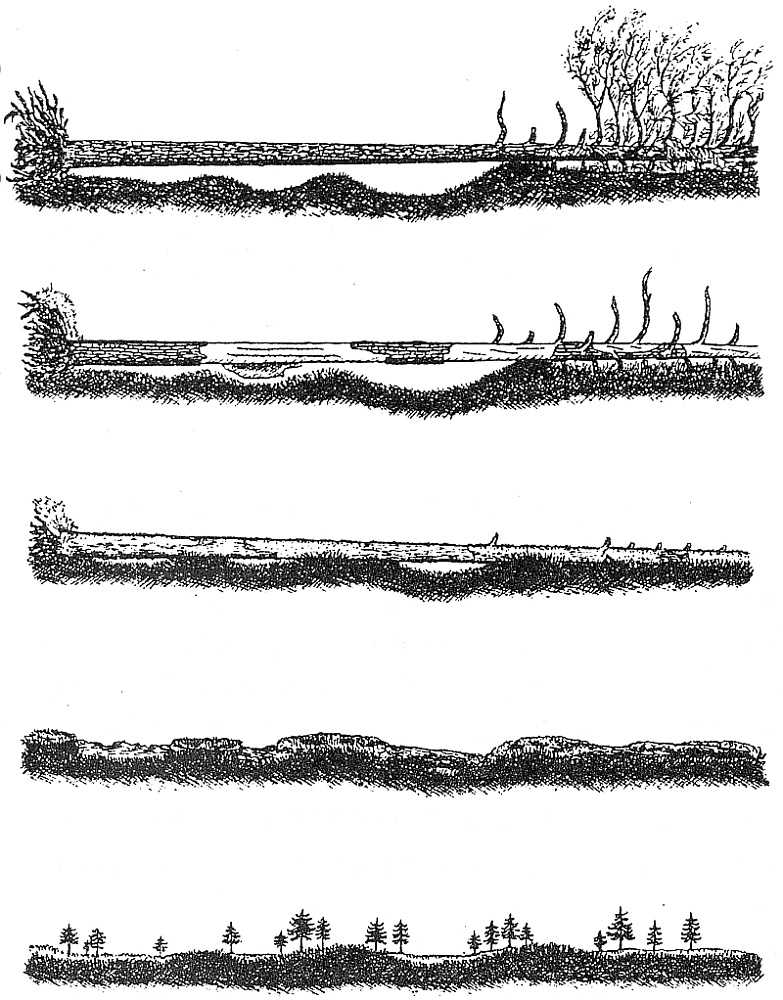

Как древесина мёртвых деревьев разлагается и ... оживает Давайте присмотримся к дереву, опрокинутому ветром. Сначала обламываются мелкие ветки, потом ветви покрупнее, и, наконец, толстые сучья. С этого момента дерево, которое до сих пор не соприкасалось с землёй, поддерживаемое ветвями и сучьями, опускается всё ниже и ниже и в конце концов оказывается на поверхности почвы. Благодаря увеличенной влажности тканей дерева и усиленному проникновению почвенных организмов под кору или во всё более мягкую древесину, начинается ускоренный процесс разложения. Насекомые механически размельчаю древесину, облегчая проникновение вглубь ствола бактериям и грибам, разлагающим его до простых химических соединений.

В наших широтах существенную роль в разложении древесины играет мороз. На стадиях, когда гниющая древесина содержит много воды, замерзая, она разрывает поверхностные ткани древесины, размягчает их и изменяет структуру. При больших перепадах температуры и сильных морозах это может быть существенным фактором, способствующим облегчению доступа к такой древесине различным организмам растительного и животного мира.

Схема разложения и оседания упавшего дерева

Со временем относительно гладкая поверхность колоды размягчается и подвергается фрагментации. В ней появляются углубления, в которых задерживаются споры печёночников, мхов, папоротников и семена цветковых растений. По мере утолщения слоя гниющей древесины на стволе прорастают другие виды мхов, которые раньше просто высохли бы из-за недостатка воды. Они частично вытесняют виды, которые росли здесь до них, а чуть позже и сами вытесняются идущими им на смену папоротниками и цветковыми растениями. Плотные ковры мохообразных, покрывающие некоторые стволы, удерживают внутри них достаточно большую влажность, что способствует более быстрому разложению древесины и изменяет микроклимат дня леса поблизости от них. Развитие цветковых растений возможно лишь тогда, когда толщина слоя разложенной трухи достигает нескольких сантиметров.

С каждым годом ствол всё более оседает, углубляется в почву, теряя свою первичную форму и превращаясь в рассыпающуюся в пальцах древесную гниль. Через некоторое время на дне леса заметна только продолговатая выпуклость, поросшая чуть иными растениями, чем в её окружении.

Мёртвые деревья - основа для возобновления молодого поколения деревьев С момента смерти дерева начинаются бурные процессы изменения биотопа в его ближайшем окружении. Увеличивается количество света и воды, достигающих нижних ярусов леса. Изменяются условия жизни бактерий, грибов, животных, обитающих в почве. Обилие пищи и света вызывает бурный рост растений, которые были вынуждены терпеть лишения под кроной погибшего ныне гиганта. У молодого поколения деревьев наконец-то появились реальные шансы пробиться в верхние ярусы.

Этот механизмом смены поколений деревьев и поддержания высокого биологического разнообразия во многих типах леса получил название оконной динамики. В настоящее время оконная динамика является основным механизмом самоподдержания естественных тропических, субтропических и бореальных влажных («дождевых») лесов, а также некоторых наименее затронутых хозяйственной деятельностью человека лесов таёжной зоны.

Четко выраженная оконная динамика наблюдается в лесах, в течение очень длительного времени (существенно превышающего время жизни основных видов деревьев) не подвергавшихся воздействию катастрофических нарушений - пожаров, вырубок, сельскохозяйственных расчисток и т.д. Для таёжной зоны Европейской России этот срок составляет 200-500 лет, увеличиваясь с юга на север, от более влажных регионов к более сухим и от участков с более богатыми почвенными условиями к более бедным участкам. Связано это с тем, что после катастрофических нарушений как правило формируется относительно одновозрастное и простое по структуре первое поколение деревьев, развивающееся относительно синхронно и потому относительно синхронно гибнущее от старости, болезней и вредителей. Более или менее равновесный характер оконной динамики устанавливается лишь по мере роста и начала распада следующего, хотя бы относительно разновозрастного поколения деревьев. Благодаря тому, что деревья в лесу не гибнут на огромных площадях сразу, в относительно крупном лесном массиве представлены все стадии развития древесных растений от всходов до разлагающегося валежа.

Сохранились участки таёжных лесов, где оконная динамика древесного яруса и связанная с ней мозаичность всех остальных ярусов леса существуют в течение тысячелетий. В Европейской России такие леса особенно характерны для ненарушенных промышленными рубками участков западного макросклона Среднего и Северного Урала, но отдельные их участки можно встретить и в других частях таёжной зоны.

Если при посещении елового или пихтового леса внимательно смотреть вокруг, то можно заметить, что молодые деревца очень часто растут прямо на поваленных стволах. Это не с проста - маленькому еловому семечку сложно не только пробиться через толстую подстилку к почве, но и конкурировать с травами и мхами. Часто еловые семена просто «зависают» в плотной подушке мохового покрова. Гниющая древесина даёт субстрат молодым ёлочкам, «приподнимает» их над поверхностью почты, позволяя конкурировать с травами, а выделяющееся в процессе гниения древесины тепло благоприятно воздействует на рост молодых деревцев.

Следы такого способа возобновления сохраняются на елях до взрослого состояния. Посмотрите, старые деревья стоят как-бы на корнях-ходулях, приподнимаясь над поверхностью почвы. Просто «мёртвый» ствол, давший дереву путёвку в жизнь, разрушился окончательно, а ель так и осталась висеть над поверхностью почвы, словно обнимая уже не существующее бревно или пень.

Сырая пещера и солнечный пляж Лежащие стволы деревьев, особенно в лиственных лесах, изобилующих травяным покровом, предоставляют особенно выгодные условия жизни пресмыкающимся, способствуют их терморегуляции. Чаще всего используют это ящерицы, с большой охотой греющиеся на солнце на лишённых коры стволах. Просветы, образующиеся в древостоях результате отмирания отдельных деревьев, любят также другие пресмыкающиеся, например, желтопузик, обыкновенный уж, обыкновенная гадюка. Кроме того, стволы и пни деревьев предоставляют животным многообразные убежища от хищников. Старые разлагающиеся пни пригодны также и для зимовок.

Сильно разложенная древесина служит земноводным как убежище и источник пищи. Жабы находят там многочисленных беспозвоночных, а к примеру остромордая лягушка и тритоны зимуют в тряхлевеющих стволах и пнях. Лежащие стволы задерживают много влаги и заметно изменяют микроклимат в своём окружении, что благоприятствует созданию соответствующих условий обитания земноводным, особенно зависящим от степени сырости.

Птичьи апартаменты Многие птицы гнездятся в дуплах мёртвых деревьев. Вероятно микроклимат, устанавливающийся там, благоприятен птицам, так как даже виды, которые могут выдалбливать дупла в живых деревьях, в условиях естественного леса для гнездовий выбирают мёртвые деревья. Важным является тот факт, что мёртвые деревья или мёртвые их части труднее доступны для хищников. Трухлявые стволы часто не в состоянии удержать массу тела хищника, а дерево, лишённое коры, не даёт опору лапам.

Для дятлов, например, мёртвые деревья не только место гнездования, но и источник пищи. Большинство видов дятлов разыскивает корм именно в мёртвых деревьях или отмерших их частях.

Сухие деревья и сучья для дятлов – это идеальные места для сигнального стука. Барабанная дробь, вызванная быстрыми и ритмичными ударами клюва в сухие и резонирующие, но твёрдые части деревьев, имеет большое значение в период спаривания дятлов, служит для общения между партнёрами и для обозначения территории.

Остальные виды птиц-дуплогнёздников используют готовые дупла, и только некоторые синицы и поползень могут самостоятельно выдалбливать гнёзда в мягком дереве или ремонтировать существующие.

Корневая система вывороченного с корнями дерева представляет собой ещё один существенный элемент. Это очень важное место гнездования некоторых птиц, в частности дроздов, зарянки, лесной завирушки, серой и малой мухоловок, а также крапивника. В Беловежской пуще около 80 процентов гнёзд крапивника встречается именно в таких местах.

Убежища и места охоты Лежащие стволы, особенно в позднейших стадиях разложения представляют собой превосходное место обитания бурозубок. Это не только их убежище. Эти животные находят там изобилие мелких беспозвоночных, которыми питаются. Похожую функцию выполняют лежащие стволы мёртвых деревьев в жизни грызунов. Полевки с большой охотой прокладывают под ними свои ходы. Если древесина сильно разложилась, нередко ходы проходят и внутри ствола. В стволах могут встречаться склады с запасами корма, которым являются семена деревьев. Также белки используют мёртвые стволы и пни для хранения пищи. Однако эти грызуны чаще используют дупла в качестве убежищ и размножения, чем в качестве кладовки. В подобных целях используют дупла деревьев сони – соня-полчок, лесная соня, орешниковая соня.

Лежащие на земле стволы деревьев – это замечательное место охоты для лесных куниц и ласок. Также рыси не могут отказаться от прогулки по поваленному стволу.

Как и у птиц, недостаточное количество старых дуплистых деревьев может вызвать падение численности некоторых млекопитающих. Это особенно касается летучих мышей, сонь, мелких хищников, в частности куниц.

В парках и зелёных зонах В парках и зелёных зонах, как правило, отсутствует мёртвая древесина. Все усыхающие деревья, отмирающие или лежащие сучья и ветви удаляются или сжигаются как неэстетичные или угрожающие безопасности людей.

В парках довольно часто встречаются живые старые дуплистые деревья. Дупла с трухой представляют собой уникальный биотоп, где развиваются многие редкие виды беспозвоночных. Лечат такие деревья, удаляя из дупла всю имеющуюся там труху и пропитывая древесную ткань химическими средствами. Часто дупла «пломбируют» цементом. После такого лечения погибают все организмы, населяющие дупла.

Во многих европейских странах, в частности в Голландии, Германии и Великобритании, в парках и зелёных зонах оставляют мёртвую древесину до её полного разложения. Наверное этот подход разумно использовать и у нас, разумеется, за исключением случаев, когда это может угрожать безопасности или речь идёт о сохранении жизни отдельных деревьев – памятников природы и истории (Дуб Бианки в Великом Новгороде, Пушкинский дуб, вековые деревья, бывшие свидетелями тех и или событий и т.п.).